令和6年度中城村非課税世帯給付金(3万円)のご案内

●申請期限延長のお知らせ(令和7年5月28日)

令和6年度中城村非課税世帯給付金(3万円)の対象となる世帯へ「確認書」を送付し、また、令和6年1月2日から基準日(令和6年12月13日)までに転入された住民がいる世帯や、令和5年中の所得が未申告のため令和6年度の課税状況が不明となっている方がいる世帯、などに「申請書」を送付しております。

「確認書」及び「申請書」の申請期限は、「令和7年5月30日(金)消印有効」となっておりますが、現在の申請状況から、申請期限を下記のとおり変更します。

まだ、「確認書」「申請書」の返送を行っていない方は、同封のチラシ、各種書類を確認していただき、書類等の不備が無いようご対応をお願いしいます。

延長後の申請期限:令和7年6月30日(月)消印有効

●はじめに

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、低所得者支援として、令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)に対し、「住民税非課税世帯への給付(以下「非課税給付」という。)」、「低所得者の子育て世帯への加算への(以下「こども加算」という。)」の各給付金の支給を行うこととなりました。

今回、中城村が実施する『令和6年度中城村非課税世帯給付金』は、次の2種類の給付金を支給する事業となります。

(1)住民税均等割非課税世帯への3万円の給付(非課税給付)

(2)低所得者の子育て世帯への2万円の加算(こども加算)

なお、これらの給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。

●担当窓口

▽中城村役場福祉課(社会福祉係・給付金担当)

中城村役場庁舎1階 TEL:098-895-1738

対応時間 平日 午前9時00分〜午後5時00分(土日祭日を除く)

●住民税非課税世帯への3万円の給付(非課税給付)

1.非課税給付の対象者は、次の(1)〜(5)すべての要件に該当する方となります。

(1)令和6年12月13日(基準日)時点で中城村に住民登録されている世帯であること。

(2)世帯全員が「令和6年度住民税均等割が非課税」であること。

(3)世帯の全員が、住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと。

例1.大学等の進学のために村内のアパートに居住しているが、両親等からの援助(税法上の扶養)を受けている場合は該当しません。

例2.高齢者の夫婦世帯で、夫婦ともに息子(娘・孫等)の扶養に入っている場合は、該当しません。ただし、夫婦の片方のみが扶養され、残った方は、親族等からの扶養を受けていない場合は、給付の対象となります。

※「扶養」の有無について不明の場合は、息子(娘・孫)や両親等の親族へ確認を行ってください。

※本制度における「扶養」は、「税法上の扶養」を指し、「健康保険等における扶養」の有無は考慮されません。

(4)世帯員の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。

(未申告者がいた場合は、令和5年分の収入についての税務課での申告手続きが必要となります。)

(5)令和6年1月2日から基準日までに転入した方で、転入前の市町村での同様の給付金(非課税給付)を受けていないこと。

Q.生活保護世帯は住民税非課税世帯として支給対象になりますか?

A.支給対象となります(生活保護の収入認定はされません)。ただし、生活扶助の支給が無く、医療扶助等のみで生活保護制度を利用している世帯は除きます。

また、本村に住民登録が無い場合は、支給対象外となりますので、住民登録がある市区町村へお問い合わせください。

Q.租税条約に基づく免除を受けたことにより、住民税均等割が課されないことになった者は、住民税非課税世帯として支給対象になりますか?

A.租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割の額が0円となった者を含む世帯は、今回の給付金(非課税給付・均等割のみ課税給付・こども加算)の対象となりません。

Q.刑務所等の矯正施設等に入所している被収容者等も対象となりますか?

A.支給対象となります。ご親族等で、ご不明な点がある方は、中城村役場福祉課給付金担当(098-895-1738)、又は、コールセンター(0120-181-016)まで、お問い合わせください。

Q.ホームレス等でいずれの市区町村にも住民登録が無い方は対象となりますか?

A.基準日の翌日以降に住民登録があれば支給対象となります。

Q.基準日以降に世帯分離した場合、給付金の対象となりますか?

A.世帯は、基準日において判定するため、基準日以降に世帯分離を行っても別世帯として対象にはなりません。

2.支給額

1世帯当たり3万円(1世帯1回限り)

3.手続き方法

1)非課税給付の対象者のうち、「令和5年度中城村物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円の給付金)」又は「令和6年度中城村物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり10万円の給付金)」の受給者

(1)令和5年度又は令和6年度の給付金支給時の登録口座に、直接振込を行います。

(2)当該該当者には、4月上旬に「令和6年度中城村非課税世帯等支援給付金(3万円)支給のお知らせ」が届きます。

(3)通知に記載された口座への振り込みは、令和7年5月1日(木)を予定しています。

(4)なお、本給付金の受給を拒否される場合は、「受給拒否の届出書」を振込予定日の2週間前までに中城村役場福祉課まで提出してください。

(5)通知に記載された登録口座をすでに解約された場合などの理由により、やむを得ず口座が使用できない場合は、「支給口座登録等の届出書」を振込予定日の2週間前までに中城村役場福祉課まで提出してください。

Download 受給拒否の届出書 支給口座登録等の届出書

2)令和6年1月2日以降に中城村に転入した方がいる世帯

(1)4月中旬以降に「令和6年度中城村非課税世帯支援給付金(3万円)申請書(請求書)(以下「申請書」という。)」を送付します。

なお、「非課税給付」の要件に該当する場合には、申請が必要となります。

転入者全員の令和6年度の「非課税証明書」を令和6年1月1日に住民票のある市町村で取得が必要となります。

申請書と必要書類を返信用封筒にて役場宛てに返信するか、福祉課窓口へ提出を行ってください。

3)令和6年度住民税が未申告の方がいる場合

(1)4月中旬以降に「申請書」を送付します。未申告の方の申告手続きを税務課で行い「非課税給付」の要件に該当する場合には、申請書と必要書類を返信用封筒にて役場宛てに返信するか、福祉課窓口へ提出を行ってください。

申告に関する問い合わせは、下記の税務課住民税係までお問合せください。

中城村役場 税務課 TEL:098-895-2133

4)1)〜3)以外の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯

4月中旬以降に福祉課から「令和6年度中城村非課税世帯支援給付金(3万円)支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付します。

確認書内に、過去の給付金事業で把握された口座情報が記載されています(ただし、中城村で初めて給付金の手続きをされる場合は、口座情報の記載がありません。)。

確認書の内容の必要事項を記入し、確認書と必要書類を同封の返信用封筒で役場宛てに返信されるか、福祉課へ提出していただく必要があります。

5)代理人による申請

※代理人として申請が可能な方

・基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成員

・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

・親族その他の平素から受給権者本人の身の回りを世話している者等で中城村長 が特に認める者

※代理人申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード又は運転免許証の表面の写し等)が必要です。

※法定代理人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しを添付してください。

なお、代理権付与の場合は、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しが必要となります。

Q.住民税非課税世帯として給付金を受給した後に、修正申告を行った結果、令和5年度住民税が課税となった場合には、どうなりますか?

A.課税の内容によって、受給された給付金の返還が生じますので、早急に福祉課給付金担当(098-895-1738)へご連絡をお願いします。

4.申請期限

確認書及び申請書での手続 令和7年5月30日(金)消印有効

なお、申請期限は、下記のとおり延長します。[令和7年5月28日更新]

延長による申請期限 令和7年6月30日(月)消印有効

5.振込時期

1)確認書又は申請書の提出の場合

村が確認書又は申請書を受理した日から4週間程度が目安となります。

なお、口座変更を希望された場合には、書類審査確定後から4週間程度が目安となります。

2)申請書類の不備の場合

書類不備の場合には、役場福祉課から申請書類に記載された連絡先へ連絡を行い、不備内容をお伝えします。

役場福祉課の電話番号(895-1738)であれば、平日の午前9時から午後5時までの間に、福祉課給付金担当まで折り返し連絡をお願いします。

電話連絡での連絡がつかない場合には、郵送により申請書類が返送されます。

電話連絡、又は、申請書類不備による返送がなされた場合、指定された期日までに必要書類の提出がなければ、本給付金の申請は取り下げとなりますので、ご注意ください。

●『令和6年度中城村非課税世帯支援給付金(3万円)申請書(請求書)』にて申請される方へ

令和6年1月1日現在で本村に住民票の登録がある方については、基本的には令和6年度の住民税は、中城村によって課税されます。

そのため、基準日(令和6年12月13日)時点で、『住民税均等割非課税世帯への3万円の給付(非課税給付)』となる世帯(ただし、令和6年1月2日から12月13日までに転入した方がいない場合に限る。)については、本村より『確認書』を送付します。

「令和6年1月2日から12月13日までに転入した方がいる世帯」や「未申告の方がいる世帯」については、『申請書』を送付します。

『申請書』が届いた方で、「令和6年1月2日から12月13日までに転入した方がいる世帯」については、転入された方全員の令和6年1月1日現在の市区町村の税情報の確認(課税証明書の取得)が必要となります。

取得方法は、転入前市区町村のホームページを確認するか、又は、転入前市区町村の税務課へお問い合わせください。

※住民税の均等割非課税、又は、均等割のみ課税の判断の方法

住民税は、前年の所得に応じて負担額が変わる「所得割」と、一定以上の所得がある方が一律に同額を負担する「均等割」の2つで成り立っています。

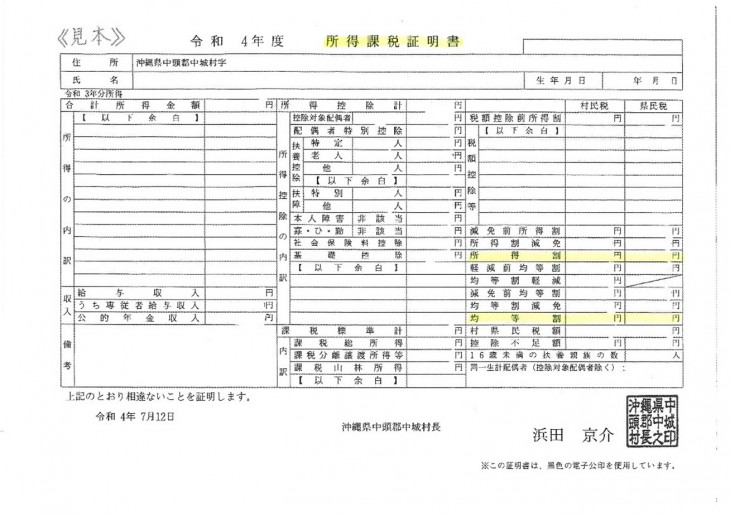

以下の「見本」は、中城村の「令和4年度所得課税証明書」となりますが、転入前の市区町村で取得する際には「令和6年度課税証明書」でお問い合わせください。

・見本右欄の「所得割」および「均等割」の税額が「0円」 ⇒ 「住民税非課税」で、非課税給付の対象となります。

・見本右欄の「所得割」の税額が「0円」、かつ、均等割の税額が「1円以上」の記載がある場合 ⇒ 「均等割のみ課税」となり、今回の給付金は該当しません。

・「所得割」の税額が「1円以上」の記載がある場合 ⇒ 「課税世帯」となり、今回の給付金には該当しません。

●低所得者の子育て世帯への2万円の加算(こども加算)

1.こども加算の対象者は、次のすべての要件に該当するものとなります。

・本村の「非課税給付」の対象世帯であること。

・基準日時点で、18歳以下の児童を扶養している世帯であること。

・令和6年1月2日から基準日までに転入した方で、転入前の市町村での同様の給付金(「非課税給付」)を受けていないこと。

2.こども加算の対象となる児童

・原則として基準日において、こども加算対象者と同一世帯となっている18歳以下の児童(18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)。)

・基準日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)児童は、「こども加算」の対象外となります。

・基準日に施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

・基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。

3.支給額

こども1人につき2万円(1人1回限り)

4.振込時期(予定)

1)「非課税給付」の方で対象児童を扶養する世帯

・令和5年度又は令和6年度の給付金受給者については、「(基準日時点の)対象となる児童数×2万円」の金額を、「非課税給付」の口座へ直接振込するため、申請の必要はありません。

・確認書及び申請書を提出した方についても、同様の取り扱いとなります。

2)「基準日以降に生まれた児童を扶養する世帯主」の場合

・「非課税給付」の支給決定世帯において、出生日が令和6年12月2日から令和7年5月30日までに出生があった児童については、当該児童の有無を確認(不定期)し、「(決定処理日時点の)対象となる児童数×2万円」の金額を、「非課税給付」の口座へ直接振込するため、申請の必要はありません。対象となる世帯には、こども加算に関する通知を送付します。

5.別居監護等申立書(こども加算)の申請期限

令和7年5月30日(金)(予定)

※「非課税給付」を受給済みの世帯で、かつ、次の要件に該当する場合は申請が必要です。該当する方の申請受付は、

4月下旬から福祉課窓口にて行います。

・基準日時点で、別住所の児童を扶養している世帯主

※児童のみの世帯の場合に限る。

・上記の対象となる児童分のこども加算について、「別居監護等申立書(こども加算)」による申請が必要となります。別居監護等申立書と申立人の身元確認ができる運転免許証等、振込口座変更を要する場合(ただし、振込口座抹消に限る。)は、振込先を確認できるキャッシュカード又は通帳を持参してください。

Download 別居監護等申立書(こども加算)

※なお、別居監護等申立書(こども加算)の申請期限を下記のとおり延長します。 [令和7年5月28日更新]

延長による申請期限 令和7年6月30日(月)消印有効

●配偶者からの暴力(DV)を理由に、中城村から避難されている方、又は、中城村に避難されている方

・基準日に、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住している自治体に申出する(居住している自治体の取扱いについて、ご自身での確認を要します。)ことにより、別世帯として取扱い、支給要件を満たすのであれば、「非課税給付」「こども加算」の各給付金を受給することができます。

・なお、本村に避難している方の支給についての相談先は、福祉課となりますので、電話(098-895-1738・福祉課給付金担当)、又は、来庁による事前相談を行ってください。

1.受給対象要件

※基準日時点で中城村に避難している以下の世帯

・避難している世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯

ただし、次のいずれかを満たす世帯に限る。

・配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている。

・婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴

力対応機関や行政機関等から「令和6年度中城村非課税世帯等支援給付金用DV

等被害申出受理確認書(以下「DV等被害申出受理確認書」という。)が発行されている。

・基準日の翌日以降に住民票を中城村へ写し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている。

・上記のほか、申出者と住民票上の世帯との間委に生活の一体性が無いと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断できる場合を含む。)

2.手続き方法

※中城村役場福祉課給付金担当へ、下記に掲載する「令和6年度中城村非課税世帯等支援給付金に係る配偶者やその親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(以下「DV等避難申出書」という。)を提出して下さい。

Download DV等避難申出書

申出書には添付書類として、次のいずれかが必要です。

(1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書等

(2)婦人相談所が発行する証明書

(3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知

(4)婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や民間支援団体による確認書

上記(1)〜(4)のDV避難中であることを明らかにできる書類が提出できない場合に、各対応機関等へご相談のうえ「DV等被害申出受理確認書」に記入してもらってください。

Download DV等被害申出受理確認書

提出された申出書の記載内容を確認した後、申請する給付金の種類に応じて、本村から申請書を送付します。

●注意事項

「令和6年度中城村非課税世帯支援給付金」を語る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

ご提出いただいた書類の内容に不明な点があった場合、中城村役場福祉課より、書類に記載された連絡先へお問い合わせを行う場合がありますが、

・コンビニや銀行のATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること

・受け取りのための手数料などの振込を求めること

・電子メールによる手続や個人情報の確認による誘導を行うこと

は絶対にありません。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、中城村役場福祉課(098-895-1738)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

なお、役場からの電話は、福祉課からの電話番号かを確認し、これらの番号からの電話であれば、お問い合わせへの回答、又は、申請書類の確認等による連絡となります。ご連絡が無い場合、給付金の振込ができないことがありますので、必ず、折り返しでの連絡をお願いします。ご協力のほどよろしくお願いいたします。